次世代医療基盤法について 次世代医療基盤法は2023年に改正されました。

我が国の個人情報保護法制は個人情報の保護が法目的ではなく、個人情報の利活用を行う際に本人に不当な損害を与えないことが目的です。 「不当な損害」は個人に係わる場合、本人の事情によっても変わるために、「同意」を得ることが条件にすれば良いように見えます。

個人情報保護法の2015年改正では特に差別につながりやすい要配慮個人情報は明確な同意なしでは原則として第三者に提供できなくなりました。 このこと自体は差別のような「不当な損害」を与える可能性を排除するという意味では重要なことです。

ただし、第三者提供が難しいことは、医学・医療の発展や適切な医療・介護体制の構築を進めるという立場からは問題があります。医学・医療の発展や適切な医療・介護体制の構築を進めるために医療情報を利用する時に患者さんに迷惑をかけることは普通はありません。また、「明確な同意」があればどのような利活用が可能です。でも「同意」は内容が理解できて、同意しないことによる不利益がないことが保証されてはじめて意味があります。

医療や健康にかかわる情報の利活用に関して、その内容を理解することは簡単ではありません。また日頃お世話になっている医療機関からお願いされた場合、断ることがまったく不利益にならないと思うことも難しい場合があるでしょう。

そのような問題を起こさないためには、時間をかけた丁寧な説明が必要で、時には医療機関や患者さんにとって大きな負担になります。 「不当な損害」を与える可能性がなく、医学・医療や社会にとってメリットの大きい利活用でも同じことで、場合によっては利活用をあきらめることになりかねません。

このような問題に対処するために次世代医療基盤法(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)が2017年に制定されました。この法律はご本人に「不当な損害」を与えないことを確実にし、利用目的が医学・医療の発展や適切な医療・介護体制の構築のような社会に役立つ場合に限定して、医療情報の利活用を促進することを目的にしています。

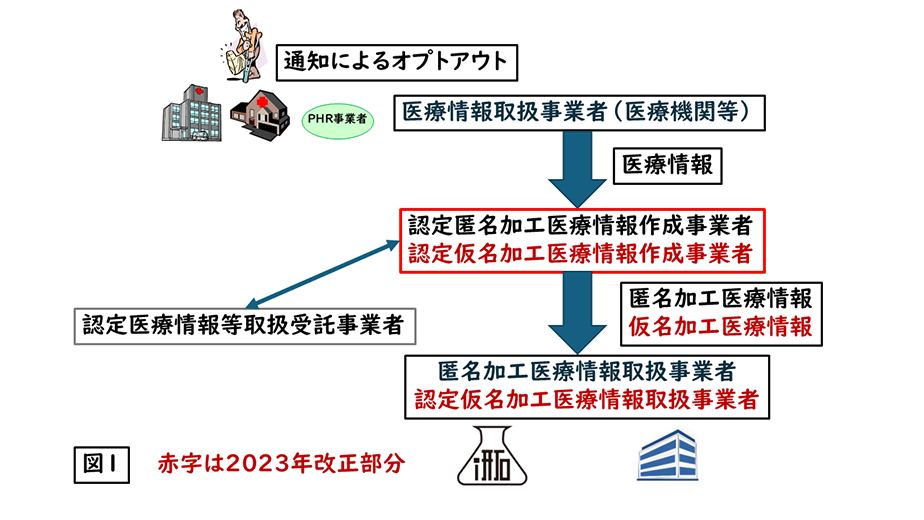

さて次世代医療基盤法の中身を簡単に見ていきましょう。図1をごらんください。

図1は次世代医療基盤法のまとめです。あとで説明します2023年改正も含めています。一番の中心は赤枠で囲まれた認定匿名加工医療情報作成事業者/認定仮名加工医療情報作成事業者(認定作成事業者と呼びます)で、政府によって厳しい基準で認定された事業者で、情報を安全に保管することができて、本人(患者さん等)に不当な損害を与えることがないように、誰の情報がわからないように加工した匿名加工医療情報や仮名加工医療情報を作成し、医学・医療の発展や適切な医療・介護制度の構築のような社会に役立つ利用目的であることを審査することが出来て、そのような場合だけ情報を利用する匿名加工医療情報取扱事業者(例えば医学研究者、新薬を開発する、あるいは新しい医療技術を開発する事業者等)に提供します。仮名加工医療情報の場合、この利用者も政府の認定が必要です。認定作成事業者の業務の一部を受託することができる認定医療情報受託事業者も政府の厳しい基準で認定事業者と一体で認定されます。

次世代医療基盤法は2023年に改正されて、2024年に施行されましたが改正点は主に次の2つです。

1.仮名加工医療情報の導入

2.公的データベースとの連結解析

仮名加工医療情報は匿名加工医療情報と2つの点で異なります。匿名加工医療情報は他の情報と照合しても個人が特定出来ない情報で、例えば希な疾患で、ニュースで報道された場合はニュースを調べれば個人が特定できる可能性があるので、提供できません。これに対して仮名加工医療情報は仮名加工医療情報だけでは個人が特定出来ない情報で、他の情報と照合すれば個人が特定できる可能性があります。このままでは医療情報を提供する患者さんに迷惑をかけかねませんので、改正次世代医療基盤法では仮名加工医療情報を利用する利活用者も政府の認定を受けなければなりません。何を認定するかと言うと、仮名加工医療情報が盗まれないように安全に管理することができることと、他の情報を参照して個人を特定しないことです。これによって比較的希な疾患や副作用の研究が可能になります。

2点目は元の医療情報と仮名加工医療情報を結びつけることができる対応表をFAST-HDJのような認定仮名加工医療情報作成事業者が持つことができることです。対応表まで提供すると個人が特定できますので、もちろん対応法は提供されません。何のためにあるかというと、例えば仮名加工医療情報を提供していて、その1年後に新たに新しい1年分の仮名加工医療情報を提供することができます。匿名加工医療情報は作成事業者にとっても誰の情報かわかりませんから、このような追加の匿名加工はできません。また研究の結果、新薬の開発が行われ、この新薬の審査を国に申請した場合、国の審査で申請情報の正確性を確認するために、元のカルテ情報を確認することがあります。これに対応するために、国の審査機関だけは、認定仮名加工医療情報作成事業者に元情報の確認を指示することができます。これによって安全に新薬の審査ができます。

公的データベースとは厚生労働省等が制度に基づいて収集整備しているデータベースで、医療の診療報酬請求情報や特定健診関連情報を収載しているNDBや介護請求情報や介護認定情報などを収載した介護総合データベースなどがあります。これらのデータベースは医療機関や介護機関が制度に基づいて提供している情報で、カルテなどの次世代医療基盤法で収集している医療情報に比べると情報量ははるかに少ないですが、制度に基づいているので、網羅性は高いことが特徴です。次世代医療基盤法で例えば大学病院のデータを分析する時に、その大学病院に来る前にかかっていた診療所の情報や、大学病院で手術等の治療が終わって、その後は近くの診療所等でフォロウアップされている場合のその診療所等のデータを収集することは大変です。NDBと連結して解析できれば情報量に制限はありますが、医療を受けている限りはNDBにはデータがありますので、様々な状況がわかることになります。

このように改正次世代医療基盤法でさらに役に立つ法制度になったと言えます。しかし患者さんに迷惑をかけいないという点は変わっていません。

それではどうやって患者さんなどに「不当な損害」を与えないことを確実にするのでしょうか。医療機関から認定事業者には個人情報の状態で医療情報が提供されますが、認定事業者は誰の情報かわからないように匿名加工あるいは仮名加工します。個人情報保護法で言う匿名化や仮名化より厳密に、医療情報の性質を踏まえて加工しますので、患者さんが誰かわかることはありません。またそれでも不安だと言う場合には患者さんはいつでも受診した医療機関に申出るだけで、次世代医療基盤法に基づく医療情報の利活用を拒否することができます。

また匿名化した情報や仮名化した情報の利活用は医学・医療の発展や適切な医療・介護制度の構築のような社会に役立つ利用目的である場合だけで、患者さんを識別したり、特定の特徴を持つ人を探し出したりすることはできません。匿名加工医療情報や仮名加工医療情報を提供したあとも、利活用のあり方を認定事業者が監督します。患者さんにとって安心できる仕組みであることは理解していただいたと思います。医療機関にとってもメリットがあります。医学や医療技術の発展は患者さんの情報の利活用なしには進めることができませんが、難しい匿名加工や仮名加工を認定事業者がしますので、よぶんな匿名化作業や仮名加工をしなくてもよくなりますし、安全な匿名加工医療情報や仮名加工医療情報を社会のための利活用に限定して進めますので、複雑な説明をする必要もなくなります。

我が国の医療・介護や健康管理が世界に遅れを取らず健全に発展するために、しっかり進めて行く必要がある法制度と考えます。